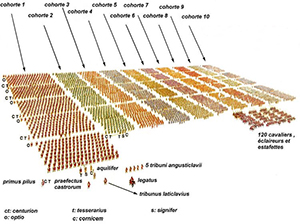

La Legione

Scritto da Crastino 02/20Ogni coorte disponeva di 1 Vessillifero, i Miles, gli Immunes (divisi in genieri, artiglieri, istruttori di armi, frumentarii che era la polizia militare, falegnami, medici, custos armorum e alcuni tra i responsabili amministrativi come il curator, il librarius, il decanus a capo di un contubernium di 8 miles ), i principales sotto-ufficiali con incarichi tattici, i sesquiplicarii (il cornicen, il bucinator, il tubicen, il tesser...arius ed il beneficiarius), i duplicarii (l'optio, l'aquilifer, il signifer, l'imaginifer, il vexillarius equitum, il cornicularius e il campidoctor), 54 centurioni dalla IX alla II coorte (gerarchicamente in ordine crescente : dall'hastatus posterior, al princeps posterior, poi al pilus posterior, all'hastatus prior, al princeps prior ed al pilus prior), 5 centurioni della I coorte (gerarchicamente in ordine crescente : l'hastatus posterior, al princeps posterior, all'hastatus prior, al princeps prior, fino appunto al primus pilus; quest'ultimo poteva poi accedere al tribunato nei Vigili a Roma oppure alla prefettura di una coorte quingenaria), 1 tribuno al comando della cavalleria, il sexmenstris, in carica 6 mesi (di età attorno ai 20 anni), 5 tribuni angusticlavii di ordine equestre, ciascuno al comando di 2 coorti (di età attorno ai 30 anni), 1 praefectus fabrum a capo di ingegneri e sottoposto al legatus legionis, 1 praefectus castrorum, 1 tribunus laticlavius (di solito il primo incarico per un giovane dell'ordine senatoriale), 1 legatus legionis sempre di rango senatorio, a cui era affidato il comando di una singola legione, normalmente per due o tre anni, 1 praefectus legionis di rango equestre (per la legione della sola provincia d'Egitto; a partire da Settimio Severo anche per le tre legioni partiche, legio I, II e III; a partire da Gallieno sostituisce tutti i legati legionis).

Lo zucchero

Scritto da Ario Rvfvs Germanico 04/2020Lo scrittore latino Plinio il Vecchio descriveva lo zucchero come una specie di miele che si trovava in alcuni tipi di canne ed aveva una consistenza fragile sotto i denti.

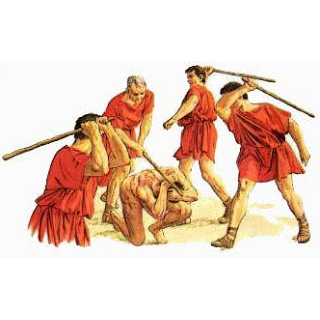

La decimazione

Scritto da Crastino 04/2020Era uno strumento estremo di disciplina militare inflitto ad interi

reparti negli

eserciti dell'antica Roma per punire ammutinamenti o atti di codardia, uccidendo un soldato ogni

dieci. La parola deriva dal latino decimatio che significava "eliminare uno ogni dieci".

In questa accezione la decimazione è stata utilizzata ancora durante la Prima guerra mondiale nel

Regio Esercito del Regno d'Italia.

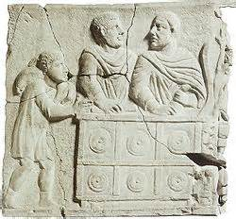

Bolli sui mattoni

Scritto da Crastino 04/2020La fabbricazione dei laterizi fu una vera e propria attività

industriale, praticata

anche dai Legionari, lontani dall’Urbe.

Su alcuni dei laterizi prodotti, quando erano ancora umidi, veniva posto un marchio, "bollo

laterizio", che poteva recare diverse indicazioni.

A testimonianza dell’impegno della IX LEG HISPANA, anche in questo settore , si vede un bollo che

personalizzava le costruzioni realizzate da questa Legione in varie parti dell’Impero.

Il miele

Scritto da Ario Rvfvs Germanico 04/2020I Romani ne importavano grandi quantitativi da Creta, Cipro, dalla Spagna e da Malta. Da quest’ultima pare anche derivarne il nome originale Meilat, appunto terra del miele.

Etimologia della parola Banca

Scritto da Crastino 03/2024Nel Foro Boario, ma comunque in tutti i mercati nell'antica Roma c'erano dei commercianti in denaro chiamati Argentari che avevano un banco di legno dove avevano la valuta e loro facevano le transazioni pecunarie ed è per questo che oggi le banche si chiamano cosi.

Bancarotta

Scritto da Crastino 03/2024Gli argentari presenti nei mercati potevano fallire e secondo le dodici tavole ( che era la legge dell'epoca della Roma arcaica ) il banco su cui effettuavano le transazioni andava rotto e da questo la Bancarotta.

Pietra dello scandalo

Scritto da Crastino 03/2024Una volta che un Argentario falliva quale era la punizione secondo le dodici tavole in cui il creditore era diventato debitore? La schiavitù o uccisione. Gaio Giulio Cesare mitigò la pena istituendo la "pietra dello scandalo". Il debitore doveva essere portato in Campidoglio dai creditori, dove vi era una grossa pietra con un leone sopra (la pietra dello scandalo). Il debitore veniva preso e buttato sopra diverse volte, durante il quale diceva la frase : "cedo bona/bonus" (cedo tutti i miei averi).

Stare col culo a terra

Scritto da Crastino 03/2024Il debitore portato alla pietra dello scandalo veniva sbattuto a terra col posteriore varie volte e da questo deriva la frase "stare col culo a terra".

Pellegrino

Scritto da Crastino 03/2024A via dei Banchi Vecchi al 145 vi è una lapide che attestava il confine di Roma ai tempi di Claudio (41 - 54 d.c). Il pomerium (post moerium : dietro il muro) segnava il limite sacro tra Roma e il resto del mondo (ager). Quando qualcuno veniva da fuori e lo attravaersa i romani dicevano "peregre ager" (attraversare il campo aperto) queste parole si sono contratte in "peregrinus" e successivamente in pellegrino. Il pomerium non segnava solo il confine tra Roma e il mondo esterno ma secondo i sacerdoti teneva lontani anche gli spiriti di guerra, demoni delle malattie e tutto quello che era dannoso per la città

Il capitello corinzio

Scritto da Crastino 06/2020Secondo Vitruvio (De architectura, libro IV): "Una fanciulla di Corinto, ormai in età da marito, morì per una malattia. Dopo il funerale, la sua nutrice raccolse tutti quegli oggetti (ninnoli e giocattoli), che le erano stati cari, in un canestro che depose sopra la tomba, coprendolo con una tegola, affinché quei ninnoli durassero più a lungo lì all'aperto. Il canestro fu casualmente appoggiato sopra una radice di acanto. Questa, schiacciata sotto il suo peso, all'inizio di primavera produsse foglie e viticci che, crescendo lungo i fianchi del canestro, furono costretti dagli angoli sporgenti della tegola a piegare la parte più alta delle loro fronde in forma di voluta. Callimaco, passando nei pressi della tomba, notò quel canestro circondato da tenere fronde. Fu attratto dall'originalità di quella composizione e pensò di riprodurla sui capitelli delle colonne a Corinto, determinandone le proporzioni. Così nacque il capitello corinzio".

Il nome moneta

Scritto da Crastino 02/2024Il nome deriva dal tempio di Giunone Moneta. Moneta deriva da monĕo e quindi ammonire, avvertire. Il tempio sorgeva sul Campidoglio (ancora se ne possono vedere dei resti), luogo il quale nel 390 le oche avvertirono (ammonirono) del tentato assedio di Brenno capo dei Galli. In età tardo repubblicana vicino al tempio sorsero sia la 'zecca' dove si producevano le monete che l' 'erarium' dove si conservavano; purtroppo furono andati distrutti nell'incendio sotto Nerone. La vicinanza tra il tempio e l'oggetto è il motivo per il quale viene ancora oggi chiamata moneta.

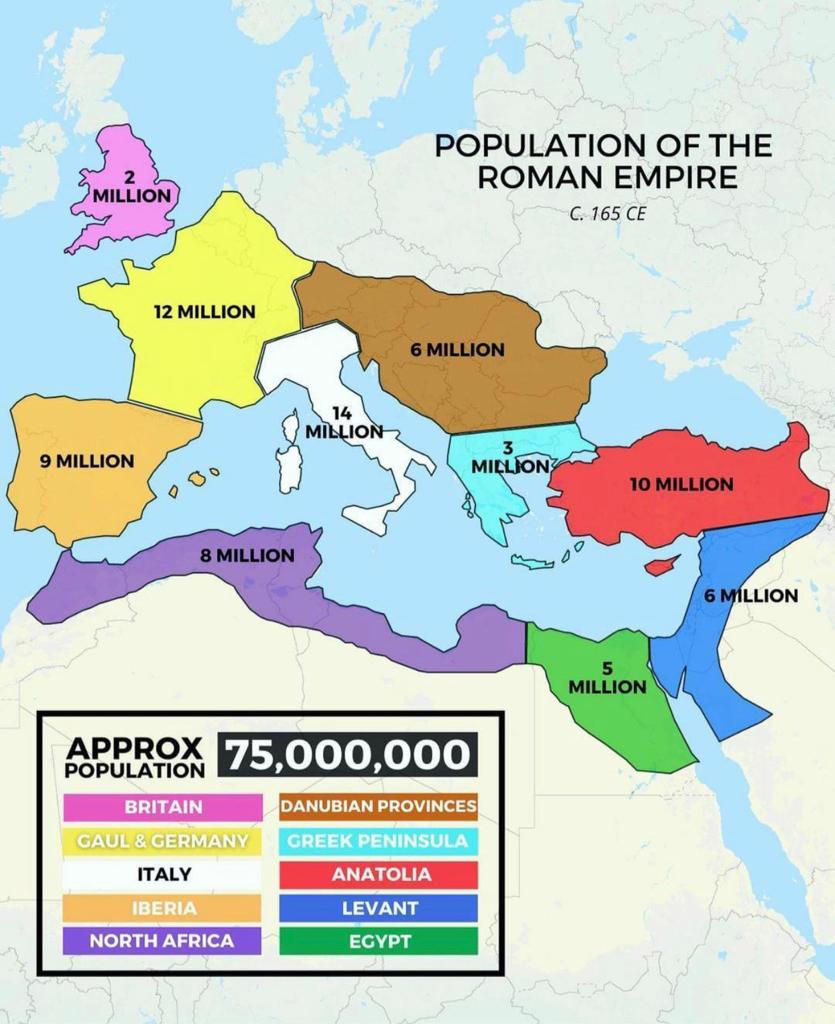

La popolazione dell'Impero

Scritto da Crastino 05/2023

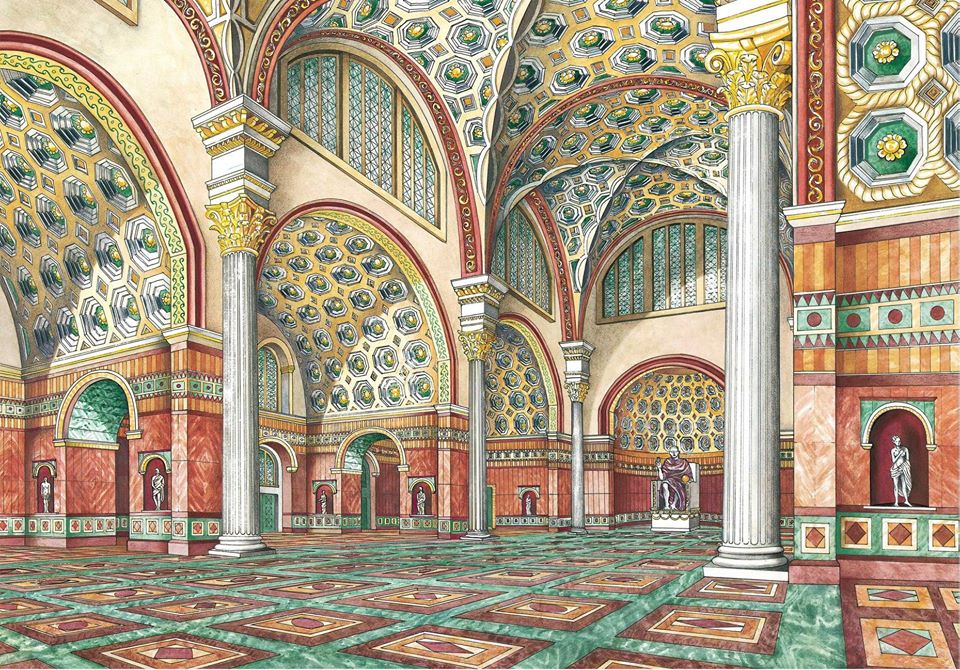

Basilica Massenzio

Scritto da Crastino 07/2020Nel 1614 Paolo V Borghese incaricò Carlo Maderno di posizionare davanti alla basilica di Santa Maria Maggiore questa grande colonna. Delle otto colonne alte 14 metri che sorreggevano le volte a crociera della basilica di Massenzio, questa era l'unica rimasta intatta, seppur adagiata al suolo. Alla base fu posta una fontana, sempre opera del Maderno, con le aquile e i draghi, simboli dei Borghese. Aquile e draghi che si ripetono in tutta la città a ricordo dell'opera di Paolo V ( 1605-21) e di suo nipote Scipione Borghese.

Google Maps A.C.

Scritto da Crastino 02/20Quanto tempo ci si metteva per andare da Roma in una qualsiasi città dell'Impero? e con che mezzo?

Lo sapevate che...

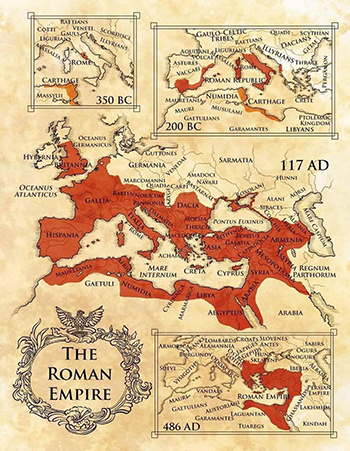

L'impero

Scritto da Crastino 02/2020Nel 117 d.C. sotto Traiano ricopriva un'area di 4,4 milioni di km2, includendo gli stati vassalli e i regni clienti, e comprendeva circa il 15% della popolazione mondiale. L'esatta misura della superficie governata da questo pot...ente impero in realtà non è certa, a causa della mancanza di dati precisi, di dispute territoriali e della presenza di stati clienti il cui rapporto nei confronti di Roma non è sempre chiaro. Gli storici hanno dunque proposto diverse stime: (per eccesso) da 3,8 a 4,0 milioni di km2 sotto la sovranità dell'impero "in sé", che diventano 4,2 - 4,4 includendo gli stati clienti, mentre l'area su cui Roma esercitava una forte influenza politica e militare sembrava essere pari addirittura a 4,6 - 5,0 milioni di km2.Si tende a considerare 4,2 milioni di km2 come il dato mediano.

Proiettili romani

Scritto da Crastino 05/2020Erano fatti di pietra, argilla o palline di piombo a forma di prugna del peso di 20-50 grammi, la cui forza d'urto poteva anche sfondare un elmo, arrecando ferite letali agli avversari. Attraverso l'uso della frombola potevano essere scagliati anche a 400 metri di distanza.

Dediche ai nemici

Scritto da Crastino 05/2020Spesso sui proiettili dei frombolieri vi erano venivano decorate con una dedica particolare verso cui erano diretti o a persone varie. In questa foto vediamo la dedica alla landica (clitoride) di Fulvia.

Il latte

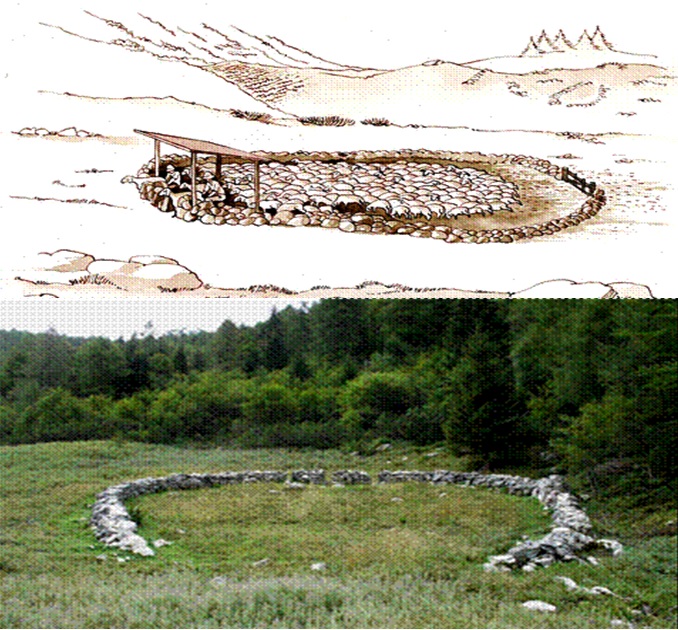

Scritto da Ario Rvfvs Germanico 04/2020In epoca pre-repubblicana, quando già la popolazione di Roma cominciava a crescere in modo concreto, i pastori che stazionavano tutto intorno alla città, erano soliti aggiungere nel mangiare delle pecore, del sale all’erba e al fieno che mettevano nei recinti. In tal modo, esse bevevano di più, e quindi producevano più latte.

Il torrone

Scritto da Crastino 01/2023Il torrne era già conosciuto in epoca romana e si chiamava Cupedia. Si trattava di frutti tostati (torreo), miele e farina di farro.

Il panettone

Scritto da Crastino 01/2023Il panettone già prodotto nell'età imperiale con pane lievitato, liele e frutta secca.

Il pandoro

Scritto da Crastino 01/2023Il pandoro citato da Plinio il Vecchio nel 1 secolo d.C. fatto da farina, burro e olio che gli conferiva quel color oro che ancor oggi conserva.

Il pangiallo

Scritto da Crastino 01/2023Per risparmiare le donne romane sostituivano le nocciole e mandorle con noccioli di frutta estiva lasciati essiccare.

I mostaccioli

Scritto da Crastino 01/2023da Mustaceum : mosto di uva per legare l'impasto, farina bianca, miele e mosto di vino cotto.

Acqua Egeria

Scritto da Ario Rvfvs Germanico 04/2020Una legenda risalente al 673 a.C. narra la storia della Ninfa Egeria, trasformata in sorgente d’acqua dopo la morte del suo amato, Numa Pompilio, il secondo Re di Roma. Considerata sacra fin dai tempi antichi, l’acqua sgorga ancora oggi limpida e pura , come le lacrime di Egeria, che si consumò di pianto, dando origine alla fonte. A Egeria venivano offerti sacrifici da parte delle donne incinte per il buon esito del parto. Ancora oggi i Romani, attingono e bevono l’acqua di questa inesauribile fonte di "AMORE".

Lo scudo

Scritto da Crastino 02/2020Lo Scudo (dal latino scutum o clipeus) utilizzato dall'esercito romano nel corso degli oltre dodici secoli della sua storia (che decorre dalla data della fondazione della città (753 a.C.) fino alla caduta dell'Impero romano d'Occidente, avvenuta nel 476) subì numerose modifiche nella ...forma, nei materiali che lo componevano e nelle dimensioni. La sua funzione era quella di coprire il corpo del fante e del cavaliere romano dalle armi d'offesa del nemico. Una delle sue peculiarità fu quella di consentire l'adozione della formazione difensiva, chiamata "a testuggine". Il primo scudo utilizzato dai Romani era di tipo argivo, come ci racconta Plutarco. In seguito fu abbandonato a vantaggio di quello sabino. La forma dello scudo utilizzato fin dai tempi di Romolo, era rotonda e veniva chiamato clipeus. Questo scudo fu probabilmente abbandonato quando ai soldati fu pagato per la prima volta lo stipendio, verso la fine del V secolo a.C. A partire dalla fine del V secolo a.C., con l'abbandono dello schieramento a falange di tipo ellenico, Hastati, Principes e Triari furono dotati di un nuovo tipo di scudo la cui forma fu sostituita con una ovale convessa, le cui dimensioni erano ora di due piedi e mezzo di larghezza e quattro in lunghezza. Lo spessore dell'orlo esterno poteva raggiungere il palmo. Detto scudo era, per lo più formato da assi di legno, tenute insieme con colla [ ovviamente di origine organica ]. La superficie esterna era poi ricoperta con uno strato di tessuto di lino prima e, finalmente, sopra un altro di cuoio di vitello. I bordi erano rafforzati da lamiera di ferro, che lo rendeva più resistente a colpi di spada, nonché permettevano d'appoggiarlo a terra senza danno. Al centro esterno era infine applicato un umbone a protezione dei colpi di pietra, di lancia e di tutti gli oggetti capaci di colpire il legionario. Al contrario, la fanteria leggera (prima delle Leves e poi dei Velites) continuò ad adottare il tipico scudo rotondo, di tre piedi di diametro.

Gliraria

Scritto da Ario Rvfvs Germanico 04/2020Gli antichi Romani erano tanto golosi della carne di ghiro che , per averne sempre a disposizione, allevavano tali animaletti in appositi orci di terracotta detti Gliraria, e li nutrivano con castagne, ghiande e noci.

Incendio di Roma

Scritto da Ario Rvfvs Germanico 04/2020A quanto scrisse Tacito, il grande incendio di Roma che divampò tra il 18 e il 19 Luglio del 64 d.C. nella zona del Circo Massimo, si protrasse per almeno sei giorni e poi continuò per altri tre nel solo Campo Marzio. Il 27 luglio tutto era terminato e devastò dieci dei quattordici distretti della città.I morti furono migliaia e circa duecentomila i senzatetto. All’inizio dell’incendio Nerone si trovava ad Anzio, avvisato in ritardo, sarebbe tornato in città quando le fiamme ormai erano in tutta l’Urbe. Si sarebbe occupato di soccorrere i senzatetto, aprendo i monumenti e allestendovi dei baraccamenti e facendo arrivare i viveri dai dintorni.

Conta degli anni

Scritto da Ario Rvfvs Germanico 04/2020Ogni anno nell’antica Roma si svolgeva una solenne cerimonia che

consisteva nel

conficcare un chiodo nel tempio di Giove Capitolino ( Giove Ottimo Massimo ).

Il Clavus annalis era una cerimonia annuale ed abitudinaria che consisteva nell’infiggere un “clavus”,

chiodo, nel lato destro del Tempio di Giove Ottimo Massimo, ed avveniva alle Idi di settembre - 13

settembre - giorno in cui si festeggiava la consacrazione del tempio di Giove Ottimo Massimo. Secondo

quanto riporta Livio la cerimonia aveva radici etrusche, in tempi molto remoti quando ancora non c’era

la scrittura ed i chiodi infissi consentivano il conteggio degli anni.

Tale rito religioso era nato in origine come esorcismo contro pestilenze e malattie.